不息的乡音 ——谈临朐周姑戏

发布时间:2017-02-27 来源:

在临朐县风景秀丽的山区农村,流行着一种地方戏曲——周姑子戏。尽管经过二百多年的时代变迁,它那优美动听的原生态唱腔旋律,仍然回响在这片土地的青山绿水之间。

临朐周姑戏的前身是东路肘鼓子戏,也叫周姑子戏,是流行于临朐、益都(今青州市)、沂源、安丘一带的地方戏曲剧种。其演唱形式原始古朴,唱腔朴素优美,具有浓郁的乡土气息和独特的艺术风格。多年来,一直深受当地人民群众的喜爱。

关于“肘鼓子戏”和“周姑子戏”,据《中国戏曲曲艺辞典》记载:“周姑子也叫肘鼓子。民间小演唱。清代中叶流行于山东南部……打狗皮鼓伴奏。尼姑、巫师、乞丐等人也演唱。一个剧种的名称,有因地而名,如京剧、沪剧、闽剧;有因腔而名,如汉调、曲剧;有因伴奏乐器而名,如柳琴、花鼓戏等。看来“周姑子戏”是针对演唱的唱腔而言,“肘鼓子戏”是针对伴奏的器具而言,从整个剧种来看,二者是一回事。据五音戏老艺人邓洪山讲:“五音戏早先就叫周姑子戏,也叫肘鼓子戏,属西路。听老人说,周姑子戏分两路五支,两路分东、西,五支有仁、义、礼、智、信(可能是有影响的班社代号)。章丘、淄博一带是‘义’。再往东、往南直到很远的地方……”据临朐县的许多老艺人讲,周姑子戏是很多年前姓周的父女二人以卖唱为生流传下来的,因此叫周姑子戏。

周姑子戏流传到临朐的具体时间,说法不一,尚无定论。据该县寺头镇丹崮村的老艺人窦玉真讲,他师傅的老师叫崔福东,其祖辈都是唱周姑子戏的。1875年(清光绪元年)编修的《临朐县志》记载:“在前清盛时……每届元宵节,恒醵钱作戏,范竹为具,而蒙之以纸,有若龙者,若马若麒麟者,若舟车者,更有肖形为虾、蛤、鱼、鳖诸水族者,而一班青年涂朱抹粉扮作浪子荡妇,挈具盘旋,并演唱杂剧以助兴。虽是粉饰太平宣导和气,而男女蹀躞星夜奔驰,良家子女因此流入荡途者往往有之。”按几代艺人相传的情况,结合《临朐县志》《中国戏曲曲艺辞典》所记载的“在前清盛时”(指清朝光绪前的某一段兴盛时期,不是指清初)、“清代中叶”推算,可以看出临朐一带的周姑子戏,至少有二百年的演唱历史。周姑子戏初期是有一两人唱门子开始的,逐步为三五人“扒地摊”,再后来便形成了周姑子戏的雏形。据临朐县陡沟村的老艺人王德俊回忆,他爷爷(1815年生)小时候曾多次见过“唱门子”的,唱的就是周姑子调。这些“唱门子”的,有的单人,有的两三人一伙,常在村子里住下来开夜场。他们演唱时,肩挂小鼓按节奏敲打,另有一人打着竹板边唱边扭。庄里人攒煎饼、凑赏钱给他们。这些人被当地人称“唱周姑子戏”的。为什么说周姑子戏与花鼓秧歌有一定的血缘关系呢?据中国戏曲史学家周贻白著《中国戏曲发展纲要》载:“山东省区的肘鼓子,一名周姑子,一般来说,其前身皆属花鼓秧歌。”现在临朐县一些偏僻山村业余周 姑子戏班的演出,有的还保留着原始风采。无论从演员的表演、身段、台步还是从曲调上,仍可发现花鼓秧歌的痕迹。

周姑子戏演唱的内容,题材多是民间传说,表现风俗民情、伦理道德,反映了劳动人民的愿望,道出了他们的心声,群众喜闻乐见,尤其表现反抗封建礼教、争取婚姻自主的剧目,妇女观众尤为欢迎,所以当地群众称肘鼓子戏是“拴老婆橛子”。受其感染,男女青年为争取婚姻自由而抗争的事屡屡发生。有些肘鼓子戏的剧情和唱段,几乎家喻户晓。直到现在,在一些偏僻的、交通不便的山区,从老人到孩子都能哼几句周姑子腔。即使电影及其他文艺形式已经普及,他们仍然以演唱周姑子戏自娱自乐。如临朐县南部山区的寺头、九山、蒋峪、吕匣、白沙、杨家河、石家河等乡镇的数十个村庄,仍有业余或季节性戏班在活动。尤其逢年过节和农闲时,村村送戏,各个戏班相互交流演出。每逢演出,观者如潮。台上唱,台下哼,男女老少都沉浸在无限欢乐中,难怪人们称这一带是“周姑子戏窝子”。

据老艺人回忆,19世纪末20世纪初,是周姑子戏最兴盛的时期。那时,仅临朐境内就有专业和季节性班社十多个,业余子弟班遍布全县。活动最广影响最大的有以贺士学为首的“双庆班”和李明友为首的“一家台”(李明友和自己的儿子、儿媳、女儿为主组成的戏班)。他们演出的

(图九十一)

范围扩展到益都、寿光、安丘、临沂等地。每逢春秋两季的“牛、羊盛会”,全县各戏班云集县城,搭台唱戏,竞相赛演,各显其技,促进了这一剧种的发展。在这一时期,涌现出了一批影响较大的演员,如贺士学、李明友、周世英等,他们对周姑子戏的丰富和发展起了很大作用。尤其是第一代女演员周世英的出现,给周姑子戏增添了新的光彩,其扮相俊秀,唱做俱佳,红极一时,竟使后人误认为周姑子戏就是“姓周的姑娘唱的戏”。他们在结合当地民歌小调、丰富和改进自己唱腔的同时,开始逐步向其他戏曲剧种汲取营养、博采众长,不断丰富自己,经过一代一代艺人们的演唱实践,从而形成了自己独特的表演艺术风格。

周姑子戏的传统剧目很多,比较流行的有《思春》《天仙送子》《双生赶船》《风筝记》《梁祝下山》《蓝桥会》《跪花亭》《三宝山》《倒听门》《站花墙》《王二卖草》《休丁香》《乱石山》《双钗记》《崔寡妇上坟》《赵美蓉观灯》《秦雪梅吊孝》《绒花记》《北平府》《采药》《双贞节》《金镯记》《宝莲灯》等四十余出。

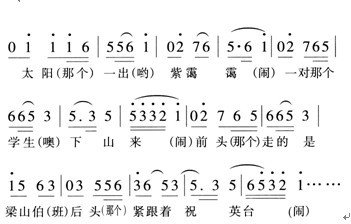

周姑子戏的主要唱腔是[周姑正调]。该唱腔原始古朴,优美动听,既能叙事又善抒情,一般是以“四句腔”开头,然后以三腔、四腔作为上、下句而反复使用的板腔体。[周姑正调]包括两个板式,[叙板]和[慢板]。[叙板]主要用于叙事,如《梁祝下山》王德俊唱:

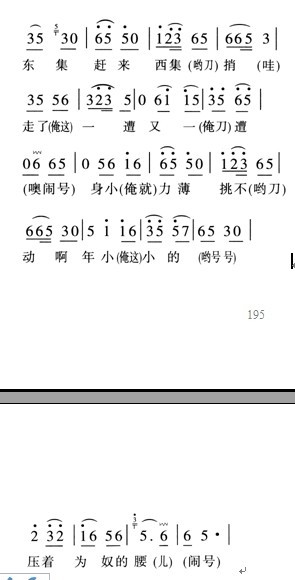

[慢板]用于叙事、抒情。如《双生赶般》中老艺人张花喜的一段唱腔:

[慢板]用于叙事、抒情。如《双生赶般》中老艺人张花喜的一段唱腔:

另外,还有[娃娃腔]、[扑灯蛾]、[过仙桥]、[五齿筢]、[护城濠]、[醉中翁]、[鸡打鸣]、[将板]、[紧出慢]、[流水]、[快三眼]等十多种板头和曲牌。唱词多以十字句(三、三、四结构)和七字句(二、二、三结构)为主,也有少量五字句和散句。由于腔调和方言土语的关系,唱词中多用衬字儿,应用最多的有哟、闹、噢、儿、的、班、他就哎是、那个等。如用得巧妙,犹如锦上添花,使唱腔更亲切、动听。如老艺人宋世官唱的[过仙桥]:

短短四句唱词中,就有哟、闹、噢、号、俺刀、哟刀、儿、俺这、俺就等十几个衬字并反复使用。

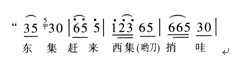

周姑戏唱腔的主要特点是唱腔原始古朴,行腔大起大落。由于旋律跳跃性强,唱腔极具山歌风味。如前几段中的:

像这样上扬或下跌七八度的情况是经常出现的,有的甚至相差十几度,如:

“3”和“6”之间相差十一度,这种情况在其它戏曲音乐中是不多见的。

没有哪一位作者能够创造出一个剧种,周姑子戏作为一种民间艺术,是从丰富多彩的民间生活中提炼的,是劳动人民(包括艺人)集体智慧的结晶。但是,由于过去山区农村经济贫穷、文化落后,周姑戏的演出形式及唱腔、曲牌仍保持在原生状态,无剧本曲谱,教学靠身传口授,无弦乐伴奏,只靠打击乐掌握节奏。舞台设置和演职人员尽量从简(当地俗话说:周姑子戏一个兵)。尽管如此,那优美动听、原始古朴的周姑戏音乐仍时常回响在山野村落、田间地头,给当地人们的生活增添了无限的乐趣。为保护民族文化遗产,繁荣群众文化生活,1976年,临朐文化主管部门组织文艺工作者开始对周姑子戏的部分传统剧目进行挖掘整理。在保留特色的基础上,改革原来的唱腔和伴奏形式(加以板胡为主的弦乐)。同时,尊重多数老艺人和群众的说法,定名为“临朐周姑戏”。之后,创作了一批反映新时代农村生活的现代戏,如《一对迷》《村头风波》《考女婿》《一捏盐》《三个同学》,整理改编了传统剧目《青丝记》等。这些戏在临朐、青州、沂源等地巡回演出,受到了群众的赞赏,并在省市会演中获奖,有的还发表在中央和省级报刊上。由于文化部门的高度重视和新老艺人的不懈努力,临朐周姑戏将会更趋完美,并能世世代代广泛地流传下去。